[Nos mudamos a WordPress:

www.visual213.com]

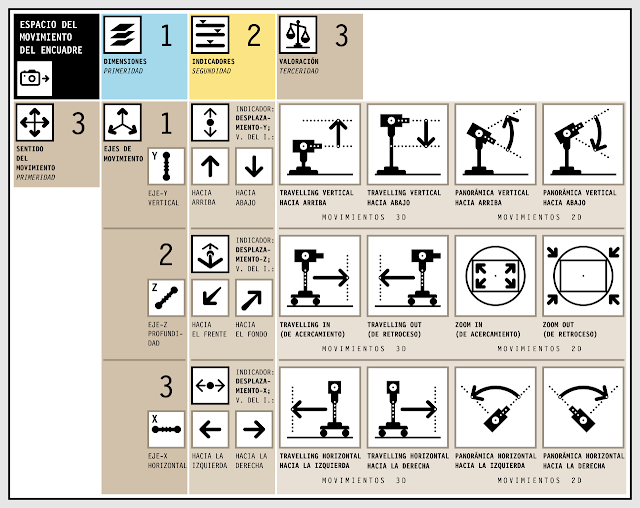

Atendiendo a la gran variedad de movimientos de cámara (encuadre móvil) existentes, se hace necesario clasificarlos de acuerdo a algún orden. El elemento ordenador que usaré hoy en este artículo es la herramienta

Nonágono Semiótico, de Claudio Guerri, que está basado en la división triádica de signo propuesta por

Ch. Pierce.

De este modo, consideramos definir como signo al “Espacio del movimiento del encuadre (cámara)”. (Vale aclara que también existe un “Tiempo del movimiento del encuadre”, que abordaré en un futuro artículo.) Aplicando el nonágono sobre este signo recién constituido, los movimiento de cámara se clasifican según tres variables:

dirección,

módulo y

sentido (en la imagen siguiente, las tres grandes filas: azul, amarilla y marrón).

La dirección del movimiento

La primera dimensión del movimiento

El primer componente del movimiento de la cámara es la

dirección. Dentro de la dirección encontramos tres factores:

• Columna 1: las “dimensiones” de los

tipos de movimiento, que son las formas en que se puede generar movimiento en pantalla: movimiento de

traslación, movimiento de

escala y movimiento de

rotación.

• Columna 2: los “indicadores” de los tipos de movimiento son tres, uno para cada clase de movimiento: la

posición, la

escala y la

rotación. A esos tres indicadores se les pueden asignar diferentes valores: estático o dinámico.

La posición puede estar fija o móvil; la escala, constante o variable; y la rotación, fija o móvil. Considerando que estamos analizando el movimiento de la cámara, entonces las valoraciones, tal como veremos a continuación, son respecto a la opción móvil.

• Columna 3: las “valoraciones” de los movimientos. En esta tercera columna se ubican las clases singulares se movimiento efectuados con la cámara. Dentro de los movimientos de traslación se encuentra el travelling; dentro del de escala, el zoom y travelling de profundidad; y en los movimientos de rotación, las panorámicas (o paneos).

El módulo del movimiento

La segunda dimensión del movimiento

El segundo componente del movimiento de la cámara es el

módulo o segmento que se desplaza la cámara. Hay que distinguir entre tres tipos de módulos:

• Columna 1: aquí se ubican las “dimensiones” en que se dividen los módulos, según la

unidad de medida del movimiento: hay segmentos que se miden en unidades

lineales, otros en unidades

escalares y otros en unidades

radiales.

• Columna 2: los “indicadores” de las tres unidades de medida son: para la unidad lineal,

longitud del segmento; para la unidad escalar,

porcentaje; para la unidad radial, el

ángulo. Las medidas que toman estas unidades pueden ser pequeñas o grandes. Así, los valores de los indicadores son: distancia pequeña o grande, escala pequeña o grande y ángulo cerrado o abierto.

• Columna 3: las “valoraciones” que reciben los movimientos de cámara en función de las unidades de medición son: para el caso de los movimientos que se miden en unidades lineales, el travelling vertical y horizontal de seguimiento o de reconocimiento, según cuántas unidades se desplace la cámara; para el caso de los movimientos escalares, travelling de profundidad y zoom, que pueden ser mínimos o máximos, de acuerdo a la cantidad de desplazamiento o zoom se realice; y para el caso de los movimientos radiales, panorámicas verticales y horizontales con poca o mucha apertura de radio, en función del ángulo que se genere.

El sentido del movimiento

La tercera dimensión del movimiento

El tercer componente del movimiento es el

sentido. En el sentido se pueden discriminar tres componentes:

• Columna 1: las “dimensiones” de los

ejes de movimiento, que son hacia dónde se dirige la cámara:

eje-Y (vertical),

eje-Z (profundidad) y

eje-X (horizontal).

• Columna 2: los “indicadores” de cada uno de los ejes son: desplazamiento

vertical de la imagen, desplazamiento

radial de la imagen (el motivo fotográfico se desplaza hacia los bordes del marco de la imagen) y desplazamiento

horizontal de la imagen en pantalla.

Estos indicadores adoptan diferentes valores: hacia arriba o hacia abajo, en el caso del eje vertical; hacia el frente o hacia el fondo, en el caso del eje de profundidad; y hacia la izquierda o hacia la derecha, en el caso del eje horizontal.

• Columna 3: las “valoraciones” del sentido de movimiento: en el eje vertical se encuentran los movimientos de travelling hacia arriba o hacia abajo y panorámica vertical hacia arriba o hacia abajo; en el eje de profundidad, travelling hacia adelante o hacia atrás y zoom de ampliación o reducción; y en eje horizontal, travelling lateral hacia la izquierda o hacia la derecha y panorámica horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha.

Fuentes consultadas:

• Guerri, Claudio et al. (2014).

Nonágono Semiótico, Un modelo operativo para la investigación cualitativa. Buenos Aires: Eudeba y Ediciones UNL.

Autor: Benjamín Casanova

Imágenes: Benjamín Casanova

Año: 2019

Este es un trabajo en progreso (WIP, work in progress) que estoy realizando para el proyecto de la tesina de diseño de la comunicación visual, cuyo tema es la narrativa infográfica dinámica. En este post muestro algunos gráficos que estoy elaborando, aunque, posteriormente, le he hecho algunas pequeñas modificaciones y le he agregado algunas partes más.

La narrativa visual es la capacidad que tienen las imágenes visuales de contar una historia. Así, el cine es un tipo de narrativa visual, ya que en él se narran unos acontecimientos causales (plano del contenido) por medios visuales y sonoros (plano de la expresión).

Gráfico de los componentes narrativos

Este gráfico es una síntesis de las dimensiones y elementos que intervienen en la narrativa visual dinámica o en movimiento. El objetivo de este diagrama es el de permitir ver las relaciones entre las distintas partes que integran la narrativa visual.

Gráfico de los valores de la narrativa

En este gráfico se muestran las relaciones entre los conceptos desarrollado por los cuatro autores con los cuales estoy trabajando (Donis Dondis, Joan Costa, Italo Calvino y Otl Aicher). Cada uno de estos autores presentan en sus libros pares de términos opuestos o

valores polares (

levedad/peso, equilibrio/inestabilidad, análisis/síntesis, información/redundancia...) pertenecientes a una

variable o concepto. A partir de esos

valores, que pertenecen al plano semántico, se buscan

dimensiones e

indicadores para cada una de las

variables, con el fin de analizar la narrativa visual en términos dicotómicos.

Las fuentes que usé para elaborar estos gráficos son:

Para el gráfico de arriba:

• Bruce Block, Narrativa visual

• David Bordwell, La narración en el cine de ficción

• David Bordwell y Kristin Thompson, El arte cinematográfico

• Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc Vernet, Estética del cine

Para el gráfico de abajo (el circular):

• Donis Dondis, La sintaxis de la imagen

• Joan Costa, La esquemática

• Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio

• Otl Aicher, Analógico y digital

• Richard Saul Wurman, Angustia informativa

Continuará...

Llega la tercera entrega de la serie de Temas Condensados con tres nuevas pacas informativas.

Así pues, empecemos:

Forma y Contenido

Donis A. Dondis

La sintaxis de la imagen

En su manifestación visual, la forma está compuesta de elementos, y del carácter y la disposición de éstos, así como de la energía que provocan en el observador. La elección de los elementos básicos a emplear en un diseño y de la manera de utilizarlos está relacionada tanto con la forma como con la dirección de la energía liberada por la forma que da lugar al contenido. Si la «forma sigue a la función», como ha proclamado Luis Sullivan, habría una prolongación lógica de su aforismo que sería «la forma sigue al contenido». Un aeroplano tiene un aspecto acorde a lo que hace. Su forma está gobernada y conformada por lo que ese objeto hace. Lo mismo debería ocurrir con el cartel anunciador de una feria parroquial veraniega. Habría que darle una forma que dependiera no tanto de su función en sentido mecánico, como de su función de contenido. ¿Expresa ese cartel el fin para el que ha sido hecho? Debería ser brillante y alegre, ajetreado y divertido. Debería representar y manifestar su propósito. Y no ya mediante palabras o símbolos sino a través de la composición total.

Color Cultural y Color Luz

Martine Joly

La imagen fija

Sabemos que la percepción del color es cultural. El historiador Michel Pastoureau en su reciente

Dictionnaire des couleurs de notre temps, Symbolique et société le da la razón a

Goethe y no a

Newton. Demuestra que el descubrimiento del prisma de los colores que hizo Newton no da cuenta de la percepción de los colores a través de los siglos y de los distintos países. Según él, y así lo demuestra, «el único discurso posible sobre el color es antropológico». La organización del orden de los colores del arco iris no era, en la Edad Media, la misma que la del prisma físico de Newton.

¿Qué evoca el verde profundo en personas nacidas en países desérticos o glaciares, qué decir del blanco cuando se sabe que es precisamente el color del duelo y de la aflicción en el Lejano Oriente?

Lo que hay que retener de los trabajos de Pastoureau es que nos incita a la observación y al buen sentido: no hay una clave única para la percepción de los colores sino sensibilidad al entorno, a la propia cultura, a la propia historia, como a la de los demás.

«El primer color en el desarrollo histórico, nos recuerda el operador Henri Alekan, es el rojo (grutas en Australia, pinturas rupestres de los pueblos del África negra, Altamira, los primeros pintores griegos según Plinio e incluso hoy en los pueblos primitivos). Etimológicamente ‘rojo’ significa ‘luz’ en sánscrito.»

Analógico y Digital

Otl Aicher

Analógico y digital

El pensar concluyente, que saca conclusiones, es algo distinto del pensar contemplativo. Podemos tomar conciencia de ello incluso en aspectos concretos. Cuando, en el pensar, nos involucramos en conclusiones, decimos que debemos concentrarnos. Así, concentrar significa desconectar todos los mecanismos del pensar que podrían influenciar o sobreponerse a la conclusión lineal. Sólo admitimos una forma del pensar, dejamos en blanco otras formas y apagamos la luz de otras funciones de nuestro cerebro. A esto lo llamamos concentrar. Pero hay otras formas de pensar.

El cerebro opera por regla general como una orquesta con muchos instrumentos. A veces le atribuimos importancia al son de un solo instrumento.

¿Qué es analógico, qué es digital?

1. Dividamos una hoja de papel. O bien medimos la distancia con una regla y tomamos la mitad del valor. O bien doblamos el papel y fijamos con una ligera presión el lugar de la división. Lo uno es digital, lo otro analógico. Digital significa trabajar con cifras; analógico, con comparaciones.

2. De las agujas que guarda en un costurero, una mujer quiere tomar las dos más largas. O bien las mide todas, o bien las esparce sobre la mesa y saca las más largas. El procedimiento digital aprehende cantidades, el analógico muestra la calidad, y lo hace, además, a primera vista.

3. El reloj digital indica solamente un valor numérico; el analógico, una posición de las manecillas.

:: Ver

Parte 1, Parte 2::

Nuevo post. Nuevo motion graphics. Nuevo gif.

En esta ocasión veremos algunas cuestiones que tienen que ver con los componentes visuales básicos que se encuentran en todas las imágenes: espacio, líneas y formas, tono, color, movimiento y ritmo. Dedicaré algunas líneas a los componentes “movimiento”, “espacio visual” en pantalla y “forma” de los objetos.

[Gif animado]

Los componentes visuales se analizan según el

principio de contraste y afinidad (o armonía).

Movimiento

Objetos móviles / Objetos inmóviles

Los movimientos en el

mundo en pantalla se pueden generar de diversas manera:

1) por medio del movimiento de un objeto,

2) mediante el desplazamiento de la cámara y

3) variando el punto de interés del observador cuando mira la pantalla.

Para el primer caso hay que distinguir entre los objetos móviles e inmóviles. En este ejemplo, hay dos tipos de objetos móviles: uno hace referencia a los objetos que cruzan la pantalla y otro al situado en el centro del eje horizontal (el animal). Ambos están en movimiento con respecto a los márgenes del marco visual. Sin embargo, la diferencia entre ambos es que los objetos del primer tipo entran y salen de pantalla, mientras que el objeto perteneciente al segundo tipo permanece en ella durante todo el tiempo.

Objetos móviles: dirección del movimiento

Así que existen dos direcciones del movimiento que se da en pantalla. Una dirección horizontal en sentido derecha-izquierda y otra en dirección vertical en sentido arriba-abajo-arriba.

Espacio

El espacio en pantalla es

profundo; esto quiere decir que a nivel visual se consigue el efecto de la tercera dimensión (eje Z) dentro del

plano de la imagen (pantalla, marco). En el ejemplo, los indicios de profundidad dentro de la pantalla bidimensional son varios. Uno de ellos es el uso de la

perspectiva, que hace que el patrón lineal del suelo tiendan a converger en el centro del marco. Otro indicio lo proporciona el

cambio de forma de los cilindros, lo que produce el efecto de tridimensionalidad. El

solapamiento de objetos es otro factor que sugiere la tercera dimensión del espacio, y si a estos objetos se les añade un

movimiento paralelo al plano de la imagen (en dirección horizontal) y un

movimiento de cámara (travelling lateral), se genera la sensación de un espacio que tiene profundidad.

Forma

Hay una

afinidad entre las formas de los objetos que componen los elementos visuales. Las terminaciones redondeadas de los objetos, el uso de los motivos lineales y el efecto visual de volumen, son cualidades que contribuyen a que entre todos ellos haya una coherencia visual que los mantiene unidos dentro de un mismo conjunto.

Las formas tridimensionales crean el efecto de profundidad, de espacio profundo. La técnica visual para simular la

dimensión o representación volumétrica de las formas dentro de un espacio profundo, es el uso de luces y sombras (manipulación tonal del claroscuro) que se encuentran presente en el cuerpo del animal, en las partículas flotantes y en el suelo (sombras).

Por todo lo mencionado, se establece una

afinidad visual entre los componentes visuales

forma y

espacio: el espacio es profundo; las formas tienen profundidad.

:: Fuentes ::

Bruce Block, Narrativa visual

Donis Dondis, La sintaxis de la imagen

---

::¿Te gustaría ponerte en

contacto conmigo?

::

Después de publicar la primera parte de los especiales de Temas Condensados, hoy continuamos con la segunda entrega.

Comencemos:

Estilos artísticos y Estilos de vida (1)

E. H. Gombrich

Los usos de las imágenes

Solemos decir que ambas imágenes representan perfectamente el espíritu de sus respectivas épocas. Éste es un estereotipo que siempre me ha preocupado. No he visto nunca un espíritu y siento una aversión instintiva por todas las formas de colectivismo, ya se llamen racismo, nacionalismo o

espíritu de la época.

Me ocuparé de dos interpretaciones opuestas del fenómeno del

estilo. La primera, la de que el estilo es la expresión de una época, se ha convertido en un lugar común en Occidente. Europa oriental está, o estaba hasta hace poco, dominada por la convicción opuesta, la creencia en que las consecuencias del arte son tan poderosas que requieren el control y la censura centralizados en todos los medios.

Usando una metáfora tomada de la medicina, podríamos calificar a la visión occidental de que

el estilo es una manifestación o síntoma de la época como aproximación «diagnóstica». La doctrina opuesta, que subraya

los efectos del arte, ya sea como estímulo o como sedante, podría apodarse como interpretación «farmacológica».

No puedo creer que seamos sólo marionetas bailando de los hilos movidos por un marionetista invisible que represente el espíritu de la época o, quizá, la lucha de clases. He llegado a preguntarme si tenemos que postular semejante marionetista como si fuera un Súper artista que creara el estilo o los estilos de una época en sus diferentes medios. ¿No podría ser más bien al revés? ¿No podrían el arte y los artistas haber al menos contribuido en la creación de lo que denominamos el espíritu de la época?

Estilos artísticos y Estilos de vida (2)

E. H. Gombrich

Los usos de las imágenes

Ha quedado demostrado que surge una mezcla aún más explosiva si la interpretación

«farmacológica» del arte se fusiona con la visión del arte como

síntoma. Esto es precisamente lo que sucedió en las dictaduras totalitarias de Alemania, Italia, Rusia y China.

Nadie necesita que se le recuerde el hecho de que en la Alemania nacional-socialista los movimientos modernos fueron prohibidos y calificados como «arte degenerado». Lo que era tan trágico fue que muchos de los líderes de estos movimientos se inspiraban en la convicción de que al rechazar los estilos y convenciones del siglo XIX y volver la espalda al estudio de la naturaleza estaban preparando el terreno para una nueva época de espiritualidad pura. Esto es aplicable a

Emil Nolde, quien coqueteó con el nacionalsocialismo, y en menor medida a

Wassily Kandinsky, cuyo libro sobre De lo espiritual en el arte es un manifiesto de mesianismo. En su lugar, por supuesto, el nuevo Mesías en la persona de Adolf Hitler decretó que era sólo él quien decidía cómo debería ser el futuro y el hombre nuevo del siguiente milenio.

En Rusia, en no menor medida que en Alemania o China, aquellos que detentaban los resortes del poder tenían sus propias ideas acerca de la utopía del futuro y demandaban un arte que era casi indistinguible del de la Alemania nazi. Sin embargo, por muy estrechamente que se vigilaran las fronteras, las imágenes y perspectivas alternativas no podían mantenerse completamente a raya. Era precisamente el tipo de arte que estaba prohibido el que parecía encarar un estilo de vida infinitamente más deseable que aquel al que estaba condenado la mayoría.

Relación: Signo y Objeto

Enric jardí

Pensar con imágenes

Una de las aportaciones de Peirce al campo de la semántica (el estudio de los significados) fue la clasificación de los

signos por tipos. En función de la relación existente entre signo y objeto, Peirce definió tres tipos de signos:

íconos, indicios y símbolos.

El sistema gráfico de las señales de tráfico se compone de diferentes subcódigos de formas y colores. Está compuesto por imágenes indicativas, como las

flechas; de símbolos, como la

cruz roja; y de íconos, como la

vaca. A veces se entienden de forma indistinta pero otras veces en necesario haber aprendido antes su significado para poder interpretarlos. Las señales de tráfico se pueden considerar

indicios puesto que están colocadas cerca de aquello que comunican, mantienen una relación física con ello.

Este sistema tiene incongruencias y excepciones. Por ejemplo, ¿por qué la señal de

stop es la única octogonal y describe con un texto la acción a realizar? Reformularlo podría significar un problema mayor que dejarlo tal cual está.

:: Ver

Parte 1 ::

---

::¿Te gustaría ponerte en

contacto conmigo?

::

En este post les traigo la primera parte de una serie de placas englobadas bajo el título Temas Condensados. Cada una de estas imágenes trata acerca de asuntos referidos a la comunicación, al arte y al diseño —entre otros—, cuyo contenido es presentado con un marcado contraste respecto a una misma cuestión.

Los textos que se incluyen son transcripciones de libros, cuyo autor y título se especifica en cada una de las láminas.

Empecemos.

Información y Comunicación

Jordi Llovet

Ideología y metodología del diseño

La

teoría de la información establece que un fenómeno es portador de tanta mayor carga informativa cuanto menor sea la «previsibilidad» de aparición de dicho fenómeno. Así, el

Impresionismo de Turner habría dejado perplejos a los paisajistas e interioristas flamencos del XVII, como el

cubismo de Picasso o de Duchamp desconcertó a los aristas europeos que se hallaban en la línea del revolucionario (en su momento) Impresionismo. Por su parte, el hito que señaló el

hiperrealismo norteamericano volvía a poseer una elevada cantidad de información respecto a la tónica anti-figurativa de los últimos cien años, al tiempo que cerraba, en cierto sentido, un bucle en la historia de la pintura al volver, aunque con técnica diversa, a un figurativismo análogo (pero con distintas pretensiones estéticas) al de Botticelli, Rafael, Velázquez o Rembrandt.

Puede decirse que

lo más comunicativo equivale en general a lo menos sorprendente, es decir, a lo menos informativo, pues es lo más «esperable».

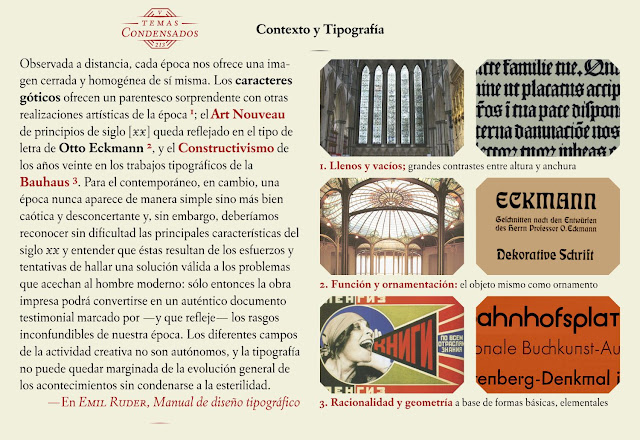

Contexto y Tipografía

En Emil Ruder

Manual de diseño tipográfico

Observada a distancia, cada época nos ofrece una imagen cerrada y homogénea de sí misma. Los

caracteres góticos ofrecen un parentesco sorprendente con otras realizaciones artísticas de la época; el

Art Nouveau de principios de siglo [XX] queda reflejado en el tipo de letra de

Otto Eckmann, y el

Constructivismo de los años veinte en los trabajos tipográficos de la

Bauhaus.

Para el contemporáneo, en cambio, una época nunca aparece de manera simple sino más bien caótica y desconcertante y, sin embargo, deberíamos reconocer sin dificultad las principales características del siglo XX y entender que éstas resultan de los esfuerzos y tentativas de hallar una solución válida a los problemas que acechan al hombre moderno: sólo entonces la obra impresa podrá convertirse en un auténtico documento testimonial marcado por —y que refleje— los rasgos inconfundibles de nuestra época.

Los diferentes campos de la actividad creativa no son autónomos, y la tipografía no puede quedar marginada de la evolución general de los acontecimientos sin condenarse a la esterilidad.

Lenguajes: Antiguos y Renovadores

Marta Zátonyi

Arte y creación y

Una estética

Las expresiones artísticas llamadas no figurativas renuncian totalmente al relato y a la representación de aquello que hay. Como parteras, progenitoras y criaturas, se ubican en la frontera de lo existente para crear nuevas palabras, enriqueciendo con ello el mundo del hombre.

El Lissitzky diseña el afiche

Cuño rojo penetrando en el círculo blanco. La dinámica de su composición expresa la dinámica de la revolución. El cuño rojo, en forma triangular, genera una línea cinética diagonal. El círculo blanco, estático y encerrado en un área negra, va a estallar inmediatamente por la fuerza del cuño. Obvio que el cuño, con su color se refiere al

Ejército Rojo, y el blanco del círculo, a las

fuerzas contrarrevolucionarias. Lo negro a la oscuridad y todo lo que ésta puede significar. Pero no se vale de alegorismos. No se vale de relaciones significante-significado, previamente establecidas, avaladas y estancadas. Se responsabiliza por la creación de nuevos signos. Este arte fue rechazado por el stalinismo y sustituido por el

realismo socialista. Su lectura era accesible para todos y el resultado, inmediato.

El Lissitzky, Golpead a los blancos con la cuña roja (1919)

En este afiche, las palabras del lenguaje articulado (tipografía), la composición, las formas, los colores, convergen para constituir un nuevo arte. Revolucionario en su contenido, revolucionario en su forma. Porque se responsabiliza por su mensaje, demanda también por la responsabilidad del receptor. Frente a la minoridad del hombre, apela a la madurez.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿es accesible para todos este lenguaje?

:: Ver

Parte 2 ::

![[Artículo] La Narrativa Visual](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNJXAG8V1kV_SQ4qe-nD1q4aaEptUT-eckSoY-VQFHyYK5KjrQ_Yrh3AWGZuyES6LVZVU0t2aB1YzjGLT33TRFtmJ_R_NFIJ1IachOusZKJNaLpScY6QapvxZf-ospBNsrprr0FdYuwf0/s1600/side-nvd-02.jpg)

![[Infografía] El Color](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFG28MGpIJuG4QM6GXbIe-EJx8np6xG5HwgnkCIhC2RZkHEFgcRIxieJ7rvwLM4PEdXHAy385ZAxcnkbTPQdYqbd70ti4dxoGthuPaiL1Uokcrl4xoHkBWe6Oh3OK_ttYBLgbQz38UJI/s1600/side-color-02.jpg)

![[Motion] Entra en la imagen](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjtuAHwTqclrxuILaVf4VoRZL8qCqYIUmzPwc1Ls70qmCjFbJpWleupnjNjl5R6eVcP7a6oR85J0ikO5WkuKAmIpF0EJH4heEsKqd_nsPy660H8eCW5kN01qSB7SAz9og3Jng0bn154Q4/s1600/side-entraenlaimagen-02.jpg)

![[Motion] 200 Argentina](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIBu7CgjrXMioK_exEuQ0e4nmbjw6FgAVn_bAxZRtwILMjI-Hvi1TGWnDtchHHK8_zT-t-02gFXq_jE-L7v88RvM9bQTKtpZDIrn32Ot-G6hta41gY5w0wPI6kQJaId8Drw2zMqQgo1IU/s1600/side-independenciaargentina-02.jpg)

![[Motion] Unión líquida](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhBuVEjvde63_uEOox6yT7ybpewdORiO7_ubmxd0GeXBiCvO1tGalIIs-LmG0xA6l24XwFKQ7LqkiV5W_H3pKyw_wluVUoaBqFdIsXRPRjiVo6aRZF-ijKimLaGbvqaQ3ncLD3Zm5on8/s1600/side-unionliquida-02.jpg)

![[Motion] Mi ciudad](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH45t8h8W8Xv3NYgJdcKFJN9jYBevSyantmWNUC2G1V81Re490LTKCWFI43cQ5UcSxKUUtGPhnJ0yoBiJ3Gp_VCIo5vILouOljJiPQvmU8OIf3E1QqzcXUwWsvbaKyHZtYz-7zzTNciqY/s1600/side-cdelu-02.jpg)

![[Motion] El gran barco](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGuFuuPxPXGP-WpYXoiTb03As3Bql3qWO20evtGIifw1lYO9Ubi10NrKFuJbaGRHXDg1u3MrRDj4aRdIVeCscRrzR9m5I6g-jq3lrtLIfOVZmI2jSP9Kn2DvmdzX-_KX0Sb34WV95-VNE/s1600/side-barco-02.jpg)

![[Motion] Caballo corriendo](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEoj3Vdh_-Im6WYb6H6dSUjke166Fgv1_-93UiKS3-uN1T2Ch8J2Xe9FArar2dCwmpdgC_QY1T9r-Zx_3r-i9fuirT2gcAisUH1lACpuWuN0LEx-qL938lHEZEWj2b1GeUgn3vJEXEzQ/s1600/side-caballo-02.jpg)

![[Tipografía] Cultura Antigua](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg755ty_aelHckjUfokQpyZG7e3HLd8wdn5WfFe8eouL3d1iyCnxqEMlIATQ_mJAYkfo7p3IyTx9q9U9MzvwDmWc8k0gidDv2Jer_x3jwF5YcMMu7enVFzr-_r-iqTxvLWrqhNFt2OvfFw/s140-no/side-tipografia-cult-02.jpg)

![[Tipografía] Trescirc](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhePxTTLbB4S0od_g2isPIpwFiRwjp5enq-yDSHtegiQkq7n7XoMCyaGlfUXNVAhP9JVExGBsUq16GvqCy39Vz6Jl4LRLv8OfMRPamZi0gZT3iU_fDKM7x7um91yVPcufJd6169H12p-p0/s1600/side-trescirc-02.jpg)

![[Tipografía] interactiva](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2wz8UwI8UzKbe1A7kXcXeaxwLKx0eDLf8Qg0df_fJ_qRq5Ic5iZy6TG5oSrlYx9zXtsHXQ3HnCZIp1Xij1TNjEplXoDUdlER8QeFo2IxKd1RtuWXBb4jolj10ASYQAIuyttbJ4RA9Qp4/s140-no/side-circulos-02.jpg)

![[Infografía] Interface interactiva](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOLkeP14I3Eehf9lBMY3sgCIyS23An1UPLiI_xUjcecshx2dFonmvltbsR5RnsR8usrpWYSKkomgccpmTcJLnpnt8CKGpXnicL6rJQQhU8iC05q4wN22mtqpf4ZBW6HlE-x4mke0vD9XI/s140-no/side-infogr-interactiva-02.jpg)

![[Identidad] Bienal Arte Joven 2014](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyHjybk-KJjIek2p1YbKt6t2kvy08ssccodA1fO60AFAqNALwnKhxQpUb_sVCAk0JXkm58Lzx4FWHp1Gx6f90NhMA0nf7YPaX8Qgku-h2ZxIhC9c9Q4NnROeEo0ZQclApcmt6tbNa5uyU/s140-no/side-bienal-02.jpg)

![[Identidad] Empresa de intercambios](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYu7zE0iAMebT8fGInAofrK1fKPePiMwo9sOe4g94Gpd9M9KqFBeMsvvvdjzoiVrgoWoaSn0cYfkpJKbN1THy5N35vbWwIv89BI_saZ-EP8OHzMSnXTaIsHzR7VnC7-VO4F8Hh9KQYiI/s140-no/side-cec-02.jpg)

![[Identidad] Biblioteca Popular](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnOUTphK7pkJT6jB5ZGpkziJ0yLofdXXFt6eN7bDl3BhoA4wPICMBxEWBUcCY621usA0bAGhnKWorYzcZ9Ci0OPw1054d6nfVnAQ0hmXCx2HAaPP1asFacgcNBRmUpUpjJKg-s7c-kxLQ/s1600/side-biblio-02.jpg)

![[Logo] Vulcano](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM3YzCZ76d7-psK2uoG1d8-3VgPBYlmIBpON_7i2Han5Hu7xLk79aJodPVNr4eC6olLe90u7Y3ZeeLpoQOJiC4ABEO6J_5WVh94b4Zd871buVCdd0Dt2m6sfRilhN56NDv9_9fSczhDrE/s140-no/side-vulcano-02.jpg)

![[Motion] Kandinsky en movimiento](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1LFaku04lfEZs7gk8Oa3zvPd_4i7kvxj1uCuCExq671ltnPZVNfgJOzIew_zPs3fAeCNae0I3_GiP4Mh3Uy3GJ6k2knfq4sL9QGXD9vmfSxIXOG-RQWgBvVnplstRJmF4PBS1vak6LiI/s1600-r/kandinsky_140x79.gif)

![[Logo] Sonrisas](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixExckxFCG6xR-qjRd0Q66JPF03zFfCLACQXPJtNQFJ6_iI3XP7Jfibx7vyW2Q3hemovX3zRqKgTApJw7-OSG4Dzo0AtrVaodP4wJN5kWMTKjSAfyGl0klydYUJCfmbdepAFxrXXYIFsE/s140-no/side-sonrisas-02.jpg)

![[Logo] Figura](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrcJh3uN_Utux8zpsBa1MKjxZE3hsrPjMKlY2Gs2Sz4zHT5vc8T7Ew9ePxlLoLzOg98IfL9TA97kI-A-uTBmPu9b0_rnWGjdCXJ8D6Wcr0tAWDGHKrtW3J6AQmC8mDQn8-qdF1luC7ZEA/s140-no/side-figura-02.jpg)

![[Objeto] Juego de mesa](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3wBErKfIVd6HR-0d6w8t3jJVvsZQQI7PaJRUE2-9m_0VUDYuPpQ-KrBdJVk01E0NCAmBKYVrNRrso6TCI0stp0mP7EOGKzX7o4hkJzKdM_ugK2xJz4o2NtZqMefFSDqwBrelSkIZv4Xo/s140-no/side-juego-pime-02.jpg)

![[Editorial] Manual de pautas y estilos](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_T5hK13gzy0IzjApGTmbd0XVHFZP9lTvsnw-HFZI8gu2m0RcPbAsUxc0QVtV28cgYT_DujaU8p9bJu6aT-uEuF1lAmFHJeVJ2HQ95EJ2DDWnES273qWlvfDUogYHJAUeuW3m4U9zpGdE/s140-no/side-polis-02.jpg)

![[Modelo 3D] Cultura Antigua: el templo](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGpZn2aJJ30TZXGwtKSUKWfwD01kSqQKTjqC7Aj6nIwuVjaEroTgc0GgkPPhirjaNqvt8QYFRiWtMeQ9_3uFEsyJXjhBSPcEIU2NnwNmb81iU1WiIMNbOhu8VURgqdtiYNxBHSu6ioF78/s140-no/side-templo-02.jpg)

![[Packaging] Rediseño Celusal](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5V2n8Couz16XTrYqVjbkekI5WIcWIT8_Rc0cwPrnphPFkSpknxIwIr83tGAWPTi9T11JJZtkOPwvMl5tbN583JqEcB8i1yl8ci_ifPH-fVjMG8ymg7_mzc0xKEmZknmBLxTe4Sig21G8/s140-no/side-celusal-02.jpg)

![[Packaging] Desayuno](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEHpfJI5D6Qu8haINGj4Du4bkgVB9QUIU7DriA73sstqsJAa9BErwo-d3XZwTOUUKciST5Y9FD8754t1iaxwNb3J3X39yLeJowc1x5aSAIvL2xiiSoBBiEryEjJxnk-o8fxDQyNqbUXcw/s140-no/side-cafe-02.jpg)

![[Packaging] Promocional DHL](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiZYmLE4IezZcA5MDZ0DDZUwrRuDWQP0qp_sOQArB-x-MgpWeXfm_31PUU-SlWioE-zn1bDnStTyiKmOCvG3IAvDXnBdER55nbX3VCgZ0TkOwQ_zK5I0ACLRgTz_Hbdkc4vbZe73zLabI/s140-no/side-dhl-02.jpg)

![[Packaging] Alimento marca blanca](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr0jNl8k2OvIl99hsDMYR6ZJao0kbflRGiqLTyl_WCI5Vbga62v9JynupIQsRF2UjTLQblzVFU1maT5JFf6UMoXxZ6xAYXiTDsdC7nvGGHlVxC7UdVZXqeSORgq_XwzdszNlGZMps3woI/s140-no/side-vida-02.jpg)

![[Insignia] Portadillas](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwRVnLFCFbSFsRZET7ICdze0LH7tAihHOnh1TPlOQnBXWLYJK6o6VS6mHbiP4YcNva5NBAclBVMWKGg_XQkSRxubRzaJf4swkAVdL2bAngV2ngNR_pPPaYel9_2dnpE9mxTgiHFyPR5Vs/s140-no/side-insignias-02.jpg)

![[Infografía] Manual visual](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiryHmrHyjsPWIJ2D9SqyX26NOTS4zsTnbfMdmsFhabHNSFlW4VDZxD2RdvjyLqH2vv0kToUirVMy7-Hn6xxUD9a2U2BmN7v7IoKNLOVyDNlC34M_Bo96cIcxSWMX-oryA1vVNFzMm7GVc/s1600/side-egipto-02.jpg)

![[Stop motion] Análogo-digital](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_GlHiq_tz0DLQLphEX0iw0dgiWaRGipjMquWu6-J-7tF2C_FmEmYAaH901AQGlGidy35PX8oCM6XAaBjpjV_JUu-Gsf3Puo9ei8DJ_b5NDig4l_-HppaPHmSc_78opn_tpnMQN_irtck/s140-no/side-torre-02.jpg)